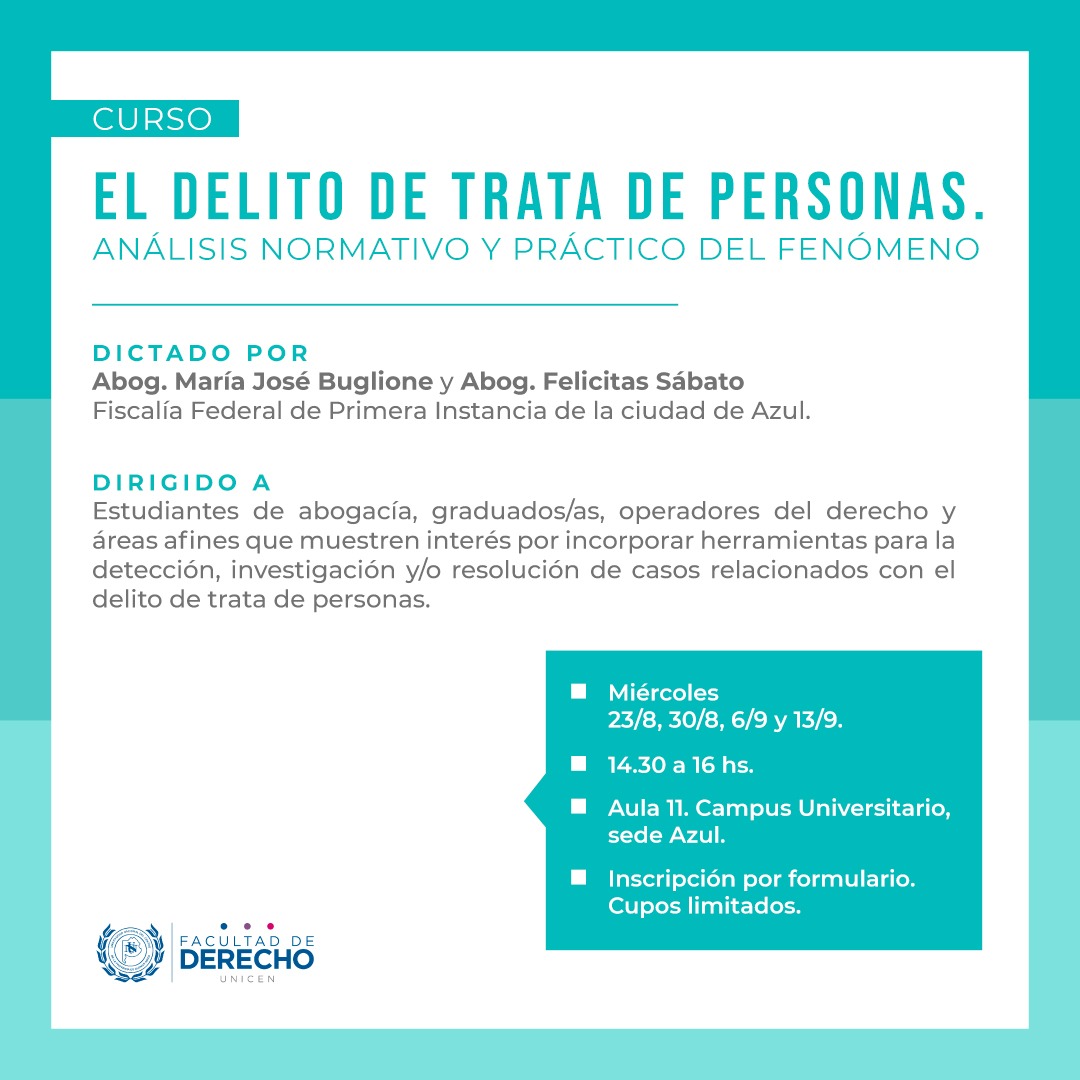

La Facultad de Derecho UNICEN invita a participar del curso “El delito de trata de personas. Análisis normativo y práctico del fenómeno” dictado por las Abogadas María José Buglione y Felicitas Sábato (Fiscalía Federal de Primera instancia de Azul).

El mismo esta destinado a estudiantes de abogacía, graduados/as, operadores del derecho y áreas afines que muestren interés por incorporar herramientas para la detección, investigación y/o resolución de casos relacionados con el delito de trata de personas:

Dictado: Miércoles 23/8, 30/8, 6/9, 13/9 de 14.30 a 16 horas en Campus Universitario de Azul, aula 11.

Inscripción: https://forms.gle/Evn8LfVVBziKQ7P5A

Cupos limitados.

Sobre el programa:

- Introducción. Antecedentes normativos.

La criminalidad organizada encuentra en la trata de personas uno de los más preocupantes delitos de competencia federal de la actualidad.

Conforme la normativa internacional y nacional, la trata de personas puede concebirse con múltiples finalidades, siendo la de sometimiento para fines de explotación sexual una de la más grave en tanto se presenta como una de las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres.

La normativa aplicable en nuestro país es abundante. En el sistema Universal encontramos a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): en su artículo 4 establece que la trata de personas es una violación de los Derechos Humanos: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas”. El Convenio sobre la esclavitud (1926) declara ilegal la esclavitud y crea un mecanismo internacional para perseguir a quienes la practican. El Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1949): en su preámbulo estipula que la prostitución y la trata son “incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana” y por lo tanto estipula que no se debe juzgar ni penalizar a las personas en prostitución sino que la represión debe ir dirigida contra todo aquel que “concierte, explote o dirija” a otra persona hacia la prostitución. La Convención da marco a la postura abolicionista y vincula a la prostitución y la trata. El Protocolo final del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (1950) y el Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 (1953); la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1956); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), que define el concepto de “discriminación racial” adoptando un criterio amplio que alcanza a diferentes modalidades de discriminación, distinción, restricciones o preferencias, ya sea por motivo de “raza, color, linaje u origen nacional o étnico”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y su Protocolo Facultativo; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW (1979): En su artículo 1, define la discriminación contra la mujer como “cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga el efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera”. Los Estados que ratifican el Convenio tienen la obligación de consagrar la igualdad de género en su legislación nacional, establecer tribunales e instituciones públicas para garantizar a las mujeres una protección eficaz contra la discriminación, y adoptar medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer practicada por personas, organizaciones y empresas.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984). La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990): que da un marco jurídico mínimo, sobre las condiciones laborales de los trabajadores migratorios, potenciales víctimas de redes de trata de personas. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999): que permite a las partes reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para examinar las denuncias de particulares. El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000): llama especialmente la atención hacia la criminalización de estas graves violaciones de los derechos de la infancia, llama a fomentar una mayor concienciación pública y cooperación internacional en las actividades para combatirlas.

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000): tratado multilateral patrocinado por Naciones Unidas en contra del crimen organizado transnacional, también llamado la Convención de Palermo, y sus tres Protocolos (los Protocolos de Palermo) son: Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños; Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas (30 de julio de 2010).

En el ámbito regional, son de aplicación la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); la Convención Americana sobre Derechos Humanos firmada en San José de Costa Rica (1969): que establece que los Estados partes se “comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin discriminación alguna”. La Convención Interamericana sobre tráfico internacional de menores (1994): que es pionera en tomar este tema en forma tan específica, incluyendo los aspectos civiles y penales del tráfico. Establece la protección del interés superior del menor, a través de una cooperación jurídica entre los Estados parte para asegurar la pronta restitución del menor víctima de tráfico internacional.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer firmada en Belém do Pará (1994): tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

En la OIT encontramos el Convenio Nº 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio (1930) y el Convenio Nº 97 sobre los trabajadores migrantes (1949) que brinda protección a trabajadores migrantes de la discriminación y explotación. Trato igualitario, sin discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo. Estipula afiliación a sindicatos, disfrute de la seguridad social, acceso a la justicia, condiciones de trabajo y habitación; el Convenio Nº 105 relativo a la abolición del trabajo forzoso (1957) que complementa el Convenio N° 29 y el Convenio Nº 143 sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) (1975) y el Convenio Nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999): establece en su articulado 3º, que las peores formas de trabajo infantil, abarcan toda forma de esclavitud o prácticas análogas, trabajo forzado, obligatorio, incluido el reclutamiento forzado de niños para conflictos armados, así como la utilización, reclutamiento, oferta de niños para la prostitución, pornografía, o actuaciones pornográficas.

En el ámbito interno en 1913 se sancionó la “Ley Palacios”, proyecto de incorporación al Código Penal de los delitos relacionados con el tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas. En este marco, el parlamento sanciona la Ley 9.143, primera ley contra la Trata de Blancas y primera norma legal contra la prostitución infantil del continente americano. Por su parte, y desde 1936 la Ley Nacional 12.331 prohíbe el establecimiento de prostíbulos.

En 2012 se promulgó la Ley 26.842, que modifica la Ley 26.364 (2008) y define la Trata de Personas como el proceso que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. La ley establece que el consentimiento dado por la víctima de trata no implica que se le quite la responsabilidad penal, civil o administrativa a los autores, partícipes cooperadores o instigadores de este delito, zanjando de este modo las discusiones que se habían originado en virtud de la anterior redacción del tipo penal.

Anteriormente en el año 2011 se había sancionado la Ley 26.727 de Trabajo Agrario, mediante la cual se regulan las condiciones laborales de los trabajadores del campo, como ser la registración y los requisitos para asegurar al trabajador; adecuadas condiciones de vivienda, alimentación y traslado, así como estipular el salario mínimo que debe abonar el empleador, una jornada de trabajo máxima y un descanso semanal obligatorio.

En el año 2009 se estableció por Decreto 936/2009 la prohibición de la publicación de avisos de comercio sexual, por cualquier medio, con el fin de prevenir la trata de personas y erradicar paulatinamente los patrones socioculturales que reproducen la desigualdad de género y sostienen o generan violencia contra las mujeres.

En ese mismo año se sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En el año 2006 por medio del Decreto 336/06 de Seguro de Capacitación y Empleo a personas víctimas de prácticas de trata, se generaron normativas específicas para la Comisión Nacional de Trabajo Agrario con la misión de perseguir y erradicar este delito, en particular entre los trabajadores que desempeñan tareas de carácter cíclico, estacional o temporario.

La Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2005) en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño establece que niños, niñas y adolescentes gozan de derechos humanos que deben ser interpretados a la luz de una serie de principios, entre ellos el interés superior del niño/a y el principio de autonomía progresiva.

La Ley de Migraciones 25.871 (2004): las víctimas de trata internacional suelen desconocer sus derechos o el hecho que no necesitan un DNI para acceder a la salud y la educación y los tratantes se aprovechan de este desconocimiento.

- Objetivos de aprendizaje.

El presente curso tiene como objetivo analizar la legislación nacional que tipifica el delito de trata de personas, poniendo en el eje en las cuestiones más problemáticas que el tipo penal presenta tanto desde la doctrina como desde la jurisprudencia más importante en la materia.

- Contenido.

Acciones típicas.

Bien jurídico protegido.

Medios comisivos (ley 26.364). Agravantes (ley 26.842).

Consentimiento de la víctima.

Finalidad de explotación: sexual y laboral.

Competencia federal. Tratamiento de las víctimas: art. 250 quater del CPPN y art. 5 ley 26.364: no punibilidad.

La cuestión de género en la trata de personas con fines de explotación sexual.

3.1. Módulos.

Módulo I. Introducción al delito de trata de personas. Acciones típicas.

Módulo II. Bien jurídico protegido. La relevancia jurídica del consentimiento de la víctima: medios comisivos – agravantes.

Módulo III. Finalidad de explotación: sexual y laboral. Características y determinación.

Módulo IV. Competencia federal del delito. Protección e interés de la víctima- testigo: art. 250 quater del CPPN y art. 5 lye 26364: no punibilidad.

Módulo V. La cuestión de género en la trata de personas con fines de explotación sexual.

- Implementación.

El curso estará compuesto por cuatro clases teóricas-prácticas y la modalidad de cursada será presencial. En cada clase se abordará el contenido de los módulos correspondientes, se desarrollarán los contenidos teóricos y se aportará el material de lectura obligatorio y bibliografía optativa para profundizar temáticas. Asimismo, en cada encuentro se trabajará sobre un caso concreto, se plantearán consignas a realizar y se transitarán las etapas que componen la investigación de un caso penal. El curso tendrá como objetivo el abordaje integral del delito de trata de personas, que permita profundizar los conocimientos teóricos y adquirir herramientas prácticas para examinar un caso y desarrollar destrezas jurídicas para el análisis de material probatorio.

- Evaluación.

Al final de cada clase se solicitará la realización de un pequeño multiplechoice a modo de control de lectura del material de consulta obligatoria. Al terminar el desarrollo de las clases pautadas se solicitará la realización de un trabajo final.

5.1 Requisitos para aprobar el curso: La aprobación del curso estará supeditada al cumplimiento de las dos consignas de evaluación. De igual manera, se requerirá la realización de las actividades prácticas –multiplechoice- en torno a cada uno de los módulos y la aprobación en tiempo y forma del Trabajo Final siguiendo las consignas establecidas.

- Modalidad: Presencial. La propuesta pedagógica está pensada para ser desarrollada de manera presencial.

- Duración: El curso consta de 4 clases (módulos) semanales de una hora treinta de duración. En el transcurso de cada módulo habrá una clase teórica y actividades prácticas guiado por un/a tutor/a con el objetivo de facilitar un acompañamiento más enriquecedor, evacuar dudas y desarrollar un debate sobre los contenidos.

- Destinatarios: Este curso estará destinado a las/los estudiantes, las/los egresados y operadores del derecho y áreas afines que muestren interés por incorporar herramientas para la detección, investigación y/o resolución de casos relacionados con el delito de trata de personas.

- Certificado: Al aprobar el cursado se otorgará Certificado emitido por la Facultad de Derecho de la UNICEN

- Inicia: 23 de agosto de 2023.

Coordinación y docentes:

María José Buglione. Licenciada en Ciencia Política y abogada (UBA). Especialista en Derecho Penal (UBA). Auxiliar Fiscal de Fiscalía Federal de 1° Instancia. Cursos: 2016 “Delitos de Competencia Federal: la trata de personas y tráfico de estupefacientes”, Facultad de Derecho, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Aprobado por Resolución C.A. del Consejo Académico de la Facultad de Derecho nro 081/2016. Publicaciones: “Hacienda Verde”: el derecho a no ser sometido a esclavitud y trata de personas en la jurisprudencia de la CIDH. Temas de Derecho Penal y Procesal Penal. Errius. Año 2019. 12 – Diciembre. ISBN: 978-987-793-008-5

Haciendo historia: la primera condena a indemnizar a una víctima del delito de trata de personas. El caso “Sheik”. Rubinzal – Culzoni Online. RC D 1204/2017. 2017; Legítima defensa (Capítulo 2), Legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo (Capítulo 3), Estado de necesidad justificante (Capítulo 4). En Máximos Precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Parte General. Directores: Mauro A. Divito y Santiago Vismara. Coordinadores: Florencia Nocerez – Gabriel Páramos, Daniela Part – José Manuel Piombo (h) – Pablo Tello. Tomo II. La ley penal y el delito. Editorial La Ley. 2013; El caso de las “mulas”: entre el narcotráfico y la trata de personas (en coautoría). En Doctrina de la Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Directores Pedro J. Bertolino / Patricia Ziffer. Abeledo Perrot. Diciembre 2012; Suspensión del juicio a prueba para los funcionarios públicos (en coautoría). En Doctrina de la Revista de Derecho Penal y Procesal Penal. Directores Pedro J. Bertolino / Patricia Ziffer. Abeledo Perrot. Agosto 2012

Felicitas Sábato. Abogada (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires), Bachiller Universitario en Derecho (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires), Diplomada en Sistema de Justicia y Democracia Constitucional (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires), Escribiente en Fiscalía Federal de primera instancia.